迫る大相続時代に備える─資産を守り、円満に引き継ぐための不動産小口化商品活用術

日本ではこれから「大相続時代」を迎え、相続税や遺産分割をめぐる課題はますます身近な問題となっています。特に現金や不動産を多く保有するご家庭では、「相続税が高額になってしまう」「不動産をどう分ければいいのか」といった悩みが避けられません。

そこで今、富裕層を中心に注目を集めているのが 「不動産小口化商品を活用した相続対策」 です。現金を不動産に変えることで評価額を圧縮できるほか、1口単位で分割可能な仕組みを持つため、円満な相続を実現しやすいのが大きな特長です。さらに、管理や運営をプロに任せられるため、手間なく資産を守りながら承継につなげることができます。

本記事では、不動産小口化商品の基本から、相続対策に役立つ仕組み、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。将来の相続に備え、資産を賢く守り、家族に円満に引き継ぐための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

相続対策は待ったなし─大相続時代の現実

日本では少子高齢化が進み、今後数十年で相続が集中する「大相続時代」が到来します。現金や株式、不動産などの資産を多く持つ家庭では、相続税負担が増えるだけでなく、遺産分割のトラブルも増加しています。

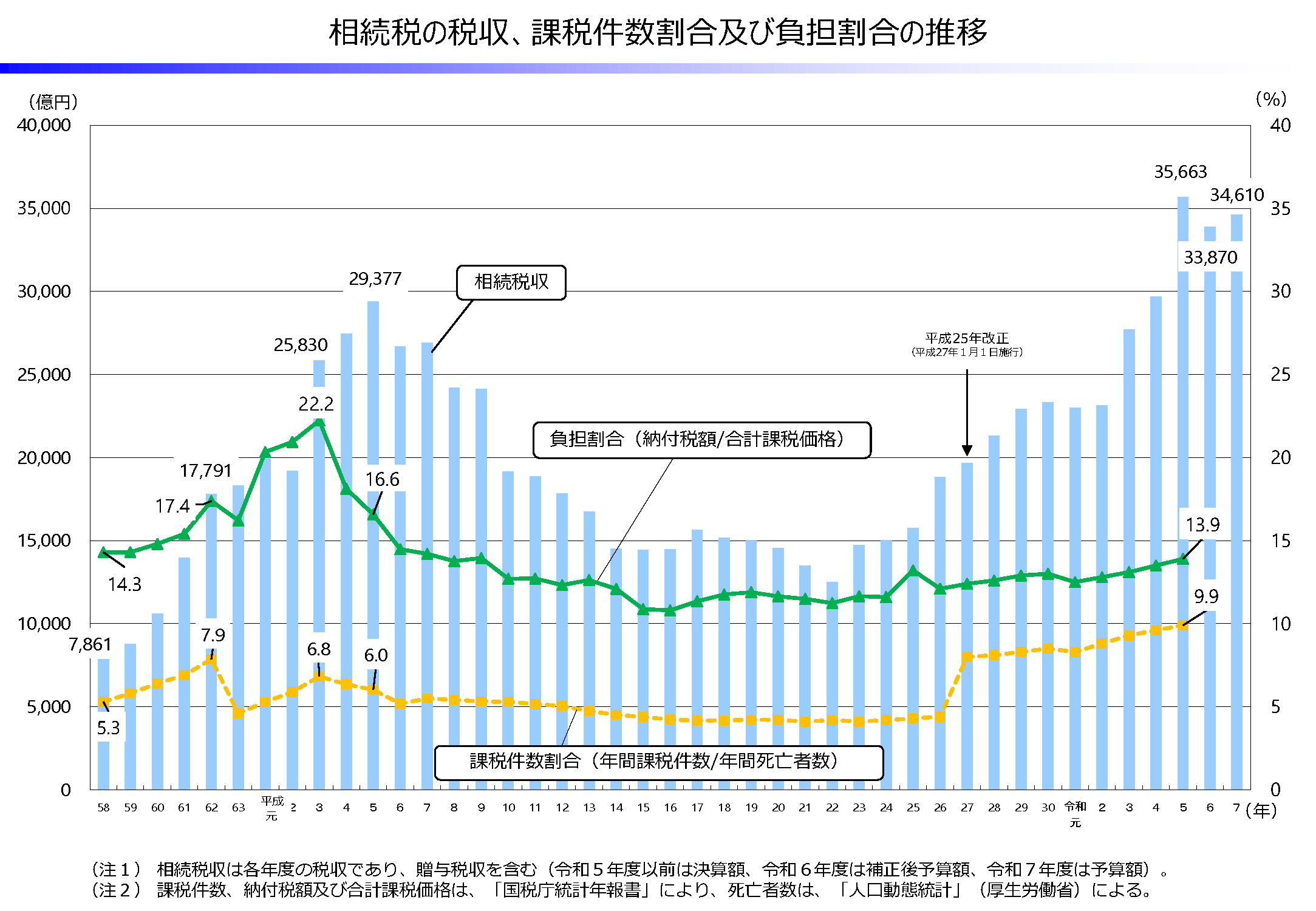

その背景には、2015年1月から相続税の基礎控除が引き下げられたことがあげられます。改正前の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)であったのに対し、改正後の現在は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になっており、かつては一部の資産家や裕福層が対象であった相続税が、一般的な家庭にも課税されるようになりました。

相続対策は「まだ先の話」と考えず、「相続税の負担をできるだけ抑えたい」「子どもたちに分けやすい形で資産を残したい」という方は、早めに相続対策を始めることが家族と資産を守るポイントとなります。

参考:財務省「相続税Q&A」

参考:国税庁「相続税改正」

タワマン節税に代わる不動産小口化商品の活用

近年では「タワーマンションの節税」が話題になっていましたが、2024年以降は法改正により、評価が厳格化されたため、節税効果が薄れつつあります。

そこで注目されるのが 不動産小口化商品です。不動産小口化商品は、「不動産特定共同事業法」に基づいて運営されている商品で、不動産を複数の投資家で小口に分けて出資し、その持分に応じて収益を得る仕組みを持ちます。

一部の商品では、相続税評価額を圧縮できるため、節税効果が期待できます。さらに、複数の相続人に1口単位で分けやすく、円満な遺産分割にもつながります。

相続対策に使える不動産小口化商品の種類

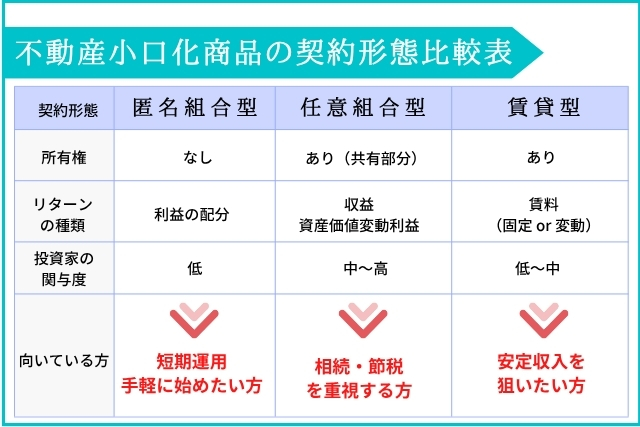

不動産小口化商品には主に3つのタイプがあります。それぞれ特徴がありますが、このうち、相続税対策に向いているのは「任意組合型」です。

- 任意組合型:相続対策に最適。口数単位で分割可能。

- 匿名組合型:投資リターン重視向け。優先劣後構造でリスクを分散。

- 賃貸型(J-REITなど):流動性は高いが、節税効果はやや限定的。

任意組合型では、出資者が不動産の所有権の持分を保有する形になるため、相続財産として評価の対象となり、現金よりも低い相続税評価額で計算できます。

不動産小口化商品で評価額が下がる仕組み

不動産(土地・建物)の評価

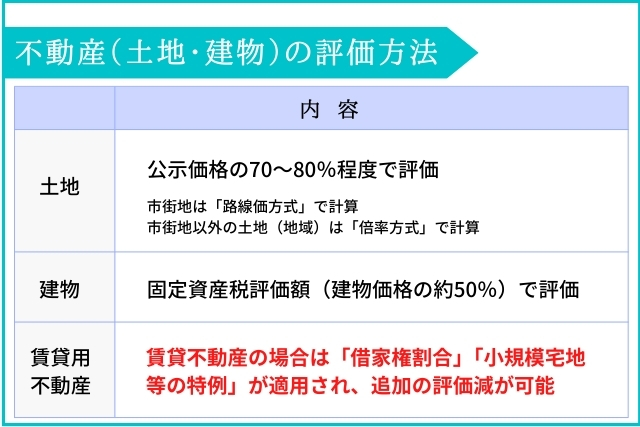

現金を不動産に変えるだけで評価額が下がる理由は、相続税評価の仕組みにあります。

金融資産は、「時価=そのままの金額」が課税対象となるのに対し、不動産は「時価」ではなく「相続税評価額」で算出された額が課税対象となります。

相続税評価額は、以下のような評価方法で算出されます。

土地:公示価格の70~80%程度で評価される

・市街地は「路線価方式」で計算します。

路線価は国税庁のホームページで調べることが出来ます。

路線価を調べる➡ http://www.rosenka.nta.go.jp/

・市街地以外の土地(地域)は「倍率方式」で計算します。

倍率方式は、固定資産税評価額に対して地域ごとに定めた一定の倍率を掛けて算出します。

参考:国税庁「土地家屋の評価」➡ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm

建物:建築費や市場価格ではなく、固定資産税評価額(建物価格の約50%)で評価される

固定資産税評価額は、市区役所又は町村役場から通知される固定資産税の「納税通知書」に記載されている「課税明細書」や、固定資産税評価証明書で確認することができます。

通常は時価よりも低く見積もられているので、購入した現金よりも低い課税額となることで相続税が安くなります。

さらに、賃貸不動産の場合は「借家権割合」や「小規模宅地等の特例」などが適用できる場合があり、追加の評価減が可能になります。

この仕組みにより、現金で相続するよりも 数分の一に評価を圧縮できるケースもあります

不動産小口化商品の任意組合型は、不動産と同様の相続税評価がある

「任意組合型」の不動産小口化商品は、任意組合契約により取得した共有部分(金額に応じた持分)を組合に現物出資し、組合が運用した収益が分配される仕組みです。

物件を所有して不動産事業を行っている状況と同じ特徴を活かすことが出来るため、任意組合型の不動産小口化商品を購入することにより、アパート・マンション建設と同じように、相続税の節税効果が得られます。

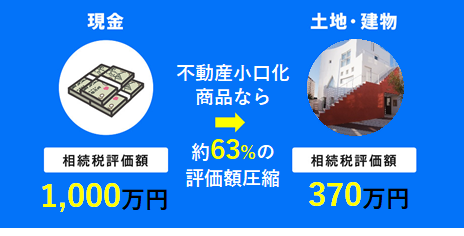

例えば、1000万円の現金で不動産小口化商品を購入すると、約370万円の相続税評価額となるため、相続税の節税となります。

具体例として「現金1,000万円」と不動産小口化商品(賃貸不動産を想定)を相続税評価した場合の概算比較をまとめると、以下のようになります。

| 項目 | 現金1000万円 | 不動産小口化商品 | 説明 |

| 相続税評価方法 | 額面通り100% | 路線価・固定資産税評価+各種控除 | 不動産は時価より低い評価が可能 |

| 時価→路線価 | ー | 1,000万円 × 約70% = 約700万円 | 土地は路線価(時価の約70〜80%) |

| 借家権控除 | ー | 700万円×(1−30%) = 約490万円 | 賃貸中なら借家権割合30%控除 |

| 小規模宅地特例 | ー | 490万円 × 50% = 約245万円(最大圧縮時) | 条件を満たせば最大▲50% |

| 概算評価額 | 1,000万円 | 約350〜400万円(平均目安:370万円) | 物件・地域・特例適用の有無で変動 |

| 相続税節税効果 | なし | 約60〜70%評価減 | 1,000万円現金との差は大きい |

※上記は一般的な目安です。実際の評価額は物件所在地や路線価、借家権割合、特例適用の可否によって異なります。

相続税改正の影響もあり、不動産特定共同事業の許可を得た事業者は、相続税の節税効果が見込まれる任意組合型の不動産小口化商品を販売するケースが増えています。

遺産分割トラブルを防ぐ不動産小口化商品の強み

遺産分割による争族対策に活用

不動産小口化商品は1口単位で所有権を分割できるため、複数の相続人に公平に分けやすいのが大きなメリットです。

不動産投資の相続で一般的な、アパートやマンションを建設したり、不動産投資などで物件を購入して相続税の節税対策を考えた場合、複数の相続人に平等に分割することは困難です。

例えば相続人が3人の場合、アパート1棟を3人平等に分割するのは困難です。

仮に3棟のアパートを3人にそれぞれ1棟ずつ相続した場合でも、物件により立地や利回りが異なるため、平等にはなりません。

しかし、不動産小口化商品の場合は、アパート建設と同様の節税効果を手に入れることが出来るとともに、同一条件での遺産分割がしやすくなるため、争族のリスクを最小化しつつ、資産承継を円満に行えます。

ポートフォリオ(分散投資)も可能

不動産は立地や物件のグレードなどによって収益性が異なります。また、利回りや売却のしやすさも物件により異なります。

しかし、不動産小口化商品を様々な種類で複数購入すれば、リスクを分散できます。

例えば、1口100万円の不動産小口化商品を計30口(3,000万円)購入し、3人に遺産分割する場合

【30口購入例】

A物件×9口(900万円):○○区の土地価値が高い駅近の物件

B物件×9口(900万円):△△県の収益性(利回り)の良い郊外の物件

C物件×12口(1200万円):◇◇県の安定収入が見込める物件

【一人当たりの遺産分割】

物件A:3口(300万円)

物件B:3口(300万円)

物件C:4口(400万円)

計10口(1000万円)

同一条件での遺産分割をすることが可能なだけでなく、不動産投資における立地や市場に内在するリスクをポートフォリオ(分散投資)することで低減させることが出来ます。

納税資金を確保出来る

相続税は相続を受ける方が支払う税金です。仮にご自身が所有する1棟アパ―トを売却しようと思っても、売却には時間を要し、すぐに資金化は難しいでしょう。

不動産小口化商品は、必要な分だけ売却することが可能なので、例えば20口所有の場合、納税資金の確保のために、10口だけを売却することも可能です。

ただし、小口化商品には途中解約が出来ない商品もありますので、購入前に確認しておく必要があります。

生前贈与として活用出来る

1口100万円前後の商品が多いため、年間110万円の贈与税の非課税枠を利用して少しずつ贈与することも可能です。

ただし、贈与にあたっては複数の手続きとコストが発生しますので、事前に税理士や運営する事業者に相談することをおすすめします。

相続対策と資産運用を両立できる管理の仕組み

不動産小口化商品は、管理や運営を専門の事業者に任せられるため、相続対策をしながら 手間を最小限に抑えられるのも魅力です。

- 建物管理・修繕

- 入居者募集・家賃回収

- 会計処理・税務申告

これらをプロに任せることで、不動産投資初心者でも安心して資産承継に活用できます。相続後も事業者が継続して運営するため、相続人の手間も少なく済みますので、相続対策を効率的に行いたい方に適した選択肢といえます。

不動産小口化商品の注意点とリスク

メリットが多い不動産小口化商品ですが、注意点もあります。

流動性リスク

株式や投資信託のようにすぐに換金できないため、急に資金が必要になった場合に、売却が難しいケースがあります。

元本保証がない

不動産小口化商品は、株式や投資信託などの金融商品同様、元本保証がありません。不動産の価格変動や運営状況によっては、元本割れのリスクも考えられます。優先劣後方式の商品を選ぶなど、安全性に配慮した商品選びが必要です。

相続直前の購入はリスク

相続税対策のために亡くなる直前に購入すると、税務当局から「節税目的」と見なされ、評価減を否認される可能性があります。

事業者選びの重要性

不動産小口化商品は事業者が運営するため、信頼性や実績を確認し、納得した上で契約することが大切です。

まとめ:不動産小口化商品で始める賢い相続対策

不動産小口化商品は、相続税対策と円滑な資産承継を両立できる有効な方法です。 現金など金融資産が多く、節税と安定運用を望む方に適しています。

1棟アパートなどを自ら取得して運用すれば節税効果は大きいものの、借入や賃貸管理の負担が重く、決断しづらいケースもあります。

その点、任意組合型の不動産小口化商品なら、金融資産を不動産に変えて相続税評価額を下げられ、1口単位で分割できるため「争族」リスクを軽減できます。管理もプロに任せられるので手間がかかりません。

将来の家族の安心を守るためには、早めの情報収集と専門家への相談が大切です。

湘南ユーミーまちづくりコンソーシアムの不動産小口化商品は、少額から始められ、相続対策や資産運用を両立したい方に最適な選択肢です。

詳しい仕組みや商品の詳細は、こちらをご覧ください。