2040年問題における人口減少が加速する今、検討すべき不動産投資への対策

2040年には人口が半減し、アパート経営が立ち行かなくなる。そんなニュースを耳にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これからの日本経済は少子高齢化に伴う人口減少が課題となっています。そしてこれは不動産投資においても影響を受ける要因です。人口減少にともなって賃貸需要の減少も考えられるなかで、相続税対策によるアパート建設が増えていることも問題になっています。

そこで今回は、今後の人口減少と不動産投資の将来性、そして不動産投資にも影響を与える「2040年問題」について解説していきます。不動産投資をすでに行っている方や、これから始めようと検討している方は、参考にしてみてください。

2040年問題とは

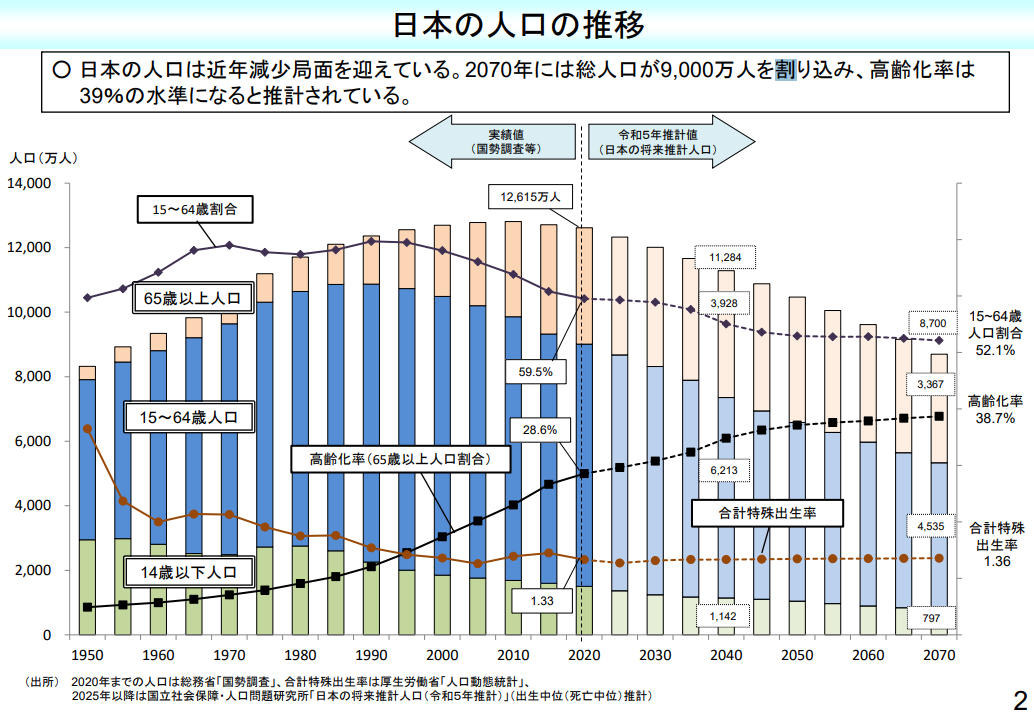

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が2023年5月8日に公表した「将来推計人口(令和5年推計)の概要」によると、日本の人口が2010年から2070年にかけて、右肩下がりで減少していることに加え、64歳以下の年齢層も年々減少しており、高齢化率は年々高まってきています。そして、現在(2025年)から15年後の2040年には、64歳以上の高齢者が3928万人まで昇ることが予想されており、高齢化の進行がピークを向かうとされています。

2040年問題が不動産投資に与える影響

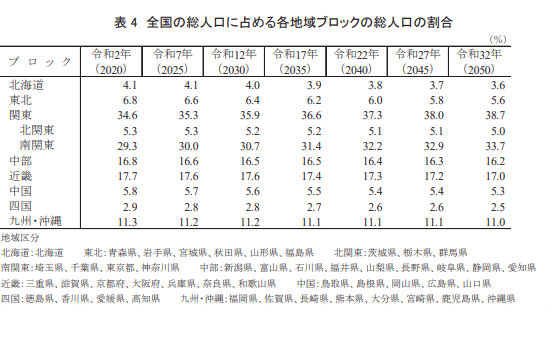

国立社会保障・人口問題研究所が2023年12月22日に発表した「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」によると、2020年から2050年にかけて南関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)を除く日本各地域の人口比率は減少が見込まれています。一方で、南関東だけは全国で唯一、総人口比率の増加が予測されています。

国立社会保障・人口問題研究所が2023年12月22日に発表した「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」によると、2020年から2050年にかけて南関東(東京・神奈川・千葉・埼玉)を除く日本各地域の人口比率は減少が見込まれています。一方で、南関東だけは全国で唯一、総人口比率の増加が予測されています。

このことは、全国的に人口減少が進む中、アパート経営を行う市区町村では消滅や賃貸需要の急減といったリスクが生じ得ます。一方、東京都や神奈川県などの首都圏では、人口増加が続く見通しであり、住宅需要や賃貸市場の安定性が相対的に高まると考えられます。

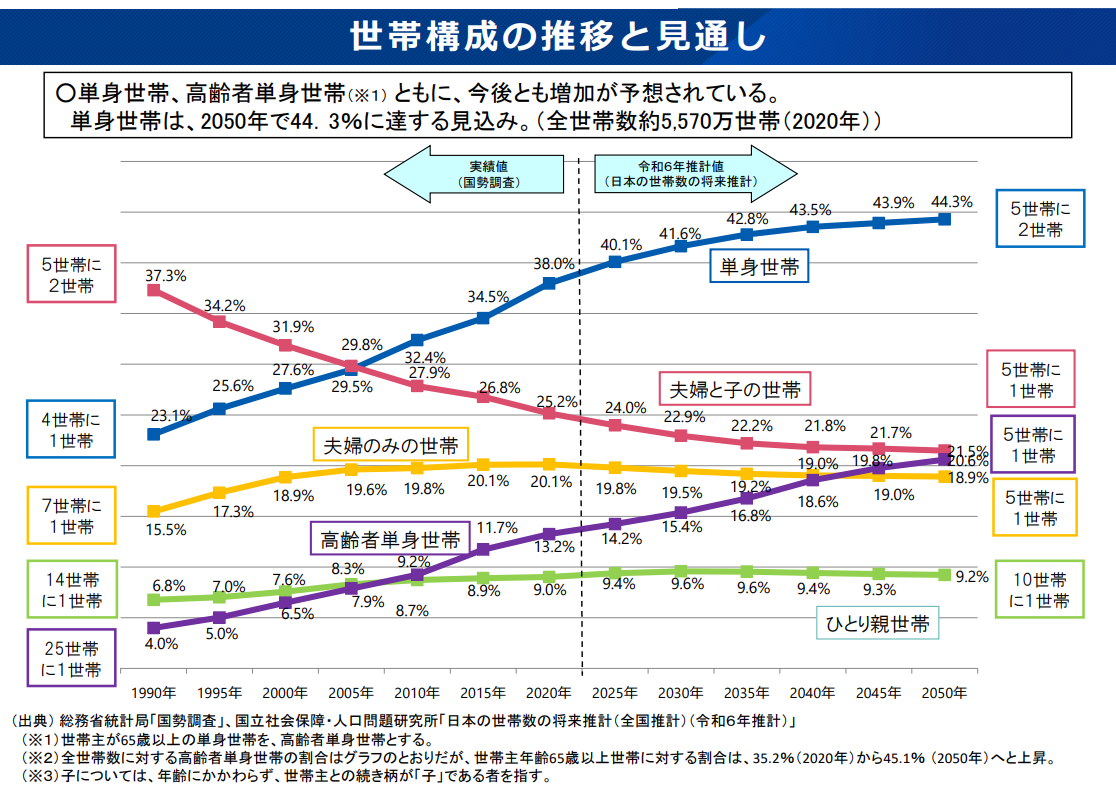

不動産投資において賃貸需要は世帯数の増減に強く影響されます。総務省と国立社会保障・人口問題研究所の令和6年推計によると、2020年から2040年にかけて「単身世帯」および「高齢者単身世帯」は増加する一方で、「夫婦のみの世帯」「夫婦と子の世帯」は減少します。

一方で、単身高齢者が増えても、年金収入や貯蓄だけでの家賃支払いが難しく、大家にとっては家賃滞納や明け渡しなど管理上の課題が多く、入居がしづらいのが実情です。

したがって、独居高齢者が増えるということは、賃貸オーナーにとって「貸しにくい市場が拡大する」可能性を意味し、アパート経営の市場が狭まる懸念があります。

増加を続けるアパートが需給関係を悪化させる

相続税対策としてアパートを建てるケースは従来からある手法です。ただし、都市部での土地取得は難しいことから、地方都市でのアパート増加が問題となっています。

2040年問題のように、大都市への人口流出による地方都市の人口減少は深刻です。賃貸需要が減少する反面、アパート建設による供給が増加することで、需給バランスの悪化が懸念されています。

収益性を見込めないアパートを相続してもメリットがない以上、今後は相続税対策としてのアパート建設は見直しを迫られる可能性もあります。

将来性のある不動産投資を行う5つのポイント

将来性のある不動産投資を行うために、押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。

賃貸物件をしっかりとマネジメントできるパートナーと契約する

個人が行う不動産投資の運営管理は、基本的に管理会社に任せることになります。特に本業が忙しい方は、実際の管理業務を不動産会社もしくは管理会社に委託することで、負担を大きく減らすことができます。

しかし今後は、経済状況の変動や人口推移など環境の変化に応じて、オーナー自身も賃貸物件のマネジメントが必要になる可能性があります。単に立地の良し悪しだけでは不動産投資が成功するとは限らず、賃貸事業(経営)を担う必要があります。

不動産投資の収益性を左右する要素は、賃料のほかに空室率や修繕費用、節税効果などが挙げられます。これらを定期的に見直し、収益性の推移を確認することが大切です。場合によっては、収益性が落ちている物件は売却し、収益性が向上している物件を残すといったマネジメントが必要になるでしょう。

さらに売り出し物件のなかで高い収益性が見込めるものはないか、常にチェックすることも大切です。そして売却代金を原資にして購入する物件を選ぶための準備をするということです(資産の組み換え)。

一方で、このようなスキルを身につけるためには時間と経験が必要となります。不動産投資を始めたばかりの方や本業が忙しい方などは難しさがあるため、管理会社や不動産会社の中でマネジメントのサービスを行っている業者に運営管理を委託しておくことをお勧めします。

アセットマネジメントと呼ばれる資産形成やキャッシュフローの改善、売却のタイミングや資産の組み換えなど、あなたの不動産投資目的に応じて様々な提案をしてくれます。

入居者を明確化し空室率を抑える

アパート経営はマンションと比較しても高い利回りを期待しやすいのが特徴です。一部屋当たりの購入単価が安いのが主な理由ですが、同時に空室率を低く抑えることができれば、安定的な賃料収入を得ることにつながります。

空室対策としては、例えば、家賃の値下げが挙げられます。直接的に賃借人をつけることにつながるので、空室対策としては効果が出やすい方法です。もちろん、収益を確保できる範囲での値下げ幅に設定する必要があります。しかし、一度値下げしてしまうと元に戻すことが大変なばかりか、退去のたびに家賃の値下げや既存の入居者からも値下げ要求が起きるケースもあります。

家賃の値下げは利回りが下がり、収益悪化や売却時の価格下落にもつながってしまいますので、最終手段として考えておくことをお勧めします。

次に、募集するターゲットの見直しです。内見に来る人は、自分と同じような世帯が多く住んでいると安心する傾向があるので、単身者向けなのか、ファミリー向けなのかによって、募集に対する反響も大きく変わります。あるいは外国人向けに貸し出すのか、あるいは高齢者をターゲットとするのかなど対象を絞り込むのも効果的です。

また、立地の特性を活かした暮らし方(ライフスタイル)に見合うデザインやコンセプトのある物件にすることで、相場よりも高い賃料設定にもかかわらず人気物件になっているケースがあります。コロナ禍以降のライフスタイルの多様化により、都心からの移住ニーズなどを満たす物件もその一つです。

(画像出典元:株式会社丸山アーバン)

高齢者入居のリスク対策を行う

賃貸物件を高齢者に貸し出すリスクとしては、収入源が年金などに限られることや、保証人の確保が難しいこと、孤独死の可能性があることなどが挙げられます。

しかし2040年問題にみるように、今後は高齢者の割合が増えていきます。必然的に賃貸需要のターゲットとしても、高齢者が増えることになるでしょう。

高齢者の入居におけるリスク対策の一つに、保険の活用があります。例えば、三井住友海上火災保険の「家主費用特約」というものがあります。損保ジャパン日本興亜も似たような特約の付いた保険を提供していますが、これは孤独死など賃貸住宅内における死亡事故によりオーナーが被る損失や出費を補償するものです。

ほかに住宅確保が難しい高齢者への賃貸において、「住宅セーフティネット法」を活用する方法もあります。高齢者など住宅の確保が難しい人に向けた賃貸住宅を登録し、バリアフリー改修工事費用の補助や家賃低廉化への支援といった内容になります。

単身世帯の増加に着目したエリアを選ぶ

国立社会保障・人口問題研究所が令和6年4月12日に公表した「日本の世帯数の将来推計(全国推計) (R6(2024)年推計)」によると、日本の世帯総数は2030年をピークに迎え、その後は減少していき、2050年には 2020年より310万世帯少ない 5,261万世帯となると予想されています。

総世帯数は減少傾向にありますが、単身世帯については2020年の38.0%から2050年には44.3%へと6.3ポイント上昇し、世帯数自体も約2,115万世帯から約2,330万世帯へ増加する見込みであると改めて確認できました。

国土交通省の「住宅所有に関する意識調査」(2018年4月)からも読み取れるように、日本の世帯構造において、高齢者の単身者世帯・未婚者の増加が顕著であり、単身世帯の増加の主要な要因であると分析されます。

人口減少率の低い人気エリアを選ぶ

予測はあくまで出生・死亡・転入出の現状トレンドに基づく中位推計であり、社会情勢や政策変更により大きく変動する可能性がありますが、国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2040年以降は全都道府県で人口減少に転じるとされています。ただし2040年までの間は東京都だけが上昇、その他は緩やかながら減少または横ばいです 。

2040年までの人口増減率ランキング(都道府県別)

2020年国勢調査を基準として、2040年推計との比較をすると以下の通りとなります。

1,東京都:+5.44%(2020→2040年)

2,神奈川県:+3.84%

3,大阪府:+2.94%

4,愛知県:+?%(約+2%台)

最下位付近では

・鳥取県:−3.74%

・高知県:−1.58%

・島根県:−0.93%

(参考:朝日新聞+15統計リアル+15ねとらぼ+15人口動向ラボ)

つまり、首都圏・大都市圏の都県はむしろ人口が増加が予想され、それ以外が減少となる構図です。

各都道府県の中でも「人口が増加するエリア」と「減少するエリア」に分かれることもあります。今後の不動産投資のエリア選びでは、各自治体が公表している人口動態調査なども加味しながら、人口減少率が低いエリアで物件を探すことも大切です。

まとめ

2040年には市区町村の半分ほどが消滅するという予測がある通り、今後の不動産投資ではエリア絞りがますます重要になることがわかります。また、アパートの過剰供給が賃貸需要のバランスに影響を及ぼす可能性もあります。

しかし、賃貸需要がゼロになることはありません。2025年時点、不動産価格や建築費の高騰が続き、「持ち家」という選択肢が現実的に難しくなっている層が実在するのも事実です。これを背景に、質の高い賃貸住宅への需要や、魅力的なライフスタイルを求める層を中心に、コンセプトのある高付加価値物件を提供することは、賃貸経営において差別化につながり、長期的に競争力を維持しやすいと言えるでしょう。

不動産投資とは、投資ではなく賃貸事業(経営)です。安定的な賃料収入を得るためには、物件の収益性にしっかりと目を配るほか、入居者ニーズを創り出す「物件力」を高める工夫も必要となります。このような視点から賃貸事業のマネジメントを行ってくれる業者選びが不動産投資成功のカギと言えます。

株式会社湘南ユーミーまちづくりコンソーシアムでは、お客様の財務状況をしっかり見つめながら、新築物件を販売するだけではなく、中古収益不動産の活用、資産再生、不動産小口化商品を使ったポートフォリオ構築、資産組換え、出口戦略の立案をはじめ、湘南エリアの不動産市況や活用例を交えてご説明させていただく、オンラインでの個別相談やセミナーを開催しています。是非ご相談ください。